GRS认证咨询|环境影响评价技术导则-大气环境之大气环境影响预测与评价

8 大气环境影响预测与评价

8.1 一般性要求

8.1.1 一级评价项目应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。

8.1.2 二级评价项目不进行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算。

8.1.3 三级评价项目不进行进一步预测与评价。

8.2 预测因子

预测因子根据评价因子而定,选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。

8.3 预测范围

8.3.1 预测范围应覆盖评价范围,并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于 10%的区域。

8.3.2 对于经判定需预测二次污染物的项目,预测范围应覆盖 PM2.5年平均质量浓度贡献值占标率大于 1%的区域。

8.3.3 对于评价范围内包含环境空气功能区一类区的,预测范围应覆盖项目对一类区最大环境影响。

8.3.4 预测范围一般以项目厂址为中心,东西向为 X 坐标轴、南北向为 Y 坐标轴。

8.4 预测周期

8.4.1 选取评价基准年作为预测周期,预测时段取连续 1 年。

8.4.2 选用网格模型模拟二次污染物的环境影响时,预测时段应至少选取评价基准年 1、4、7、10 月。

8.5 预测模型

8.5.1 预测模型选择原则

8.5.1.1 一级评价项目应结合项目环境影响预测范围、预测因子及推荐模型的适用范围等选择空气质量模型。

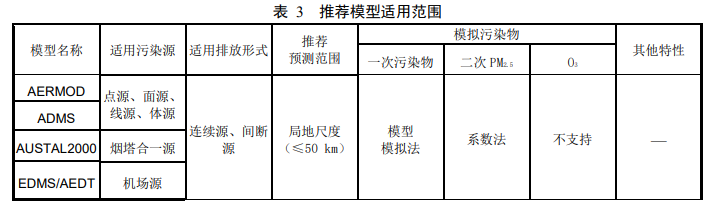

8.5.1.2 各推荐模型适用范围见表 3。

8.5.1.3 当推荐模型适用性不能满足需要时,可选择适用的替代模型。

8.5.2 预测模型选取的其他规定

8.5.2.1 当项目评价基准年内存在风速≤0.5 m/s 的持续时间超过 72 h 或近 20 年统计的全年静风(风速≤0.2 m/s)频率超过 35%时,应采用附录 A 中的 CALPUFF 模型进行进一步模拟。

8.5.2.2 当建设项目处于大型水体(海或湖)岸边 3 km 范围内时,应首先采用附录 A 中估算模型判定是否会发生熏烟现象。如果存在岸边熏烟,并且估算的最大 1 h 平均质量浓度超过环境质量标准,应采用附录 A 中的 CALPUFF 模型进行进一步模拟。

8.5.3 推荐模型使用要求

8.5.3.1 采用附录 A 中的推荐模型时,应按附录 B 要求提供污染源、气象、地形、地表参数等基础数据。

8.5.3.2 环境影响预测模型所需气象、地形、地表参数等基础数据应优先使用国家发布的标准化数据。

采用其他数据时,应说明数据来源、有效性及数据预处理方案。

8.6 预测方法

8.6.1 采用推荐模型预测建设项目或规划项目对预测范围不同时段的大气环境影响。

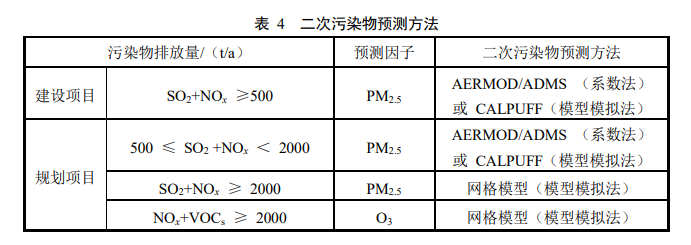

8.6.2 当建设项目或规划项目排放 SO2、NOx 及 VOCs 年排放量达到表 1 规定的量时,可按表 4 推荐的方法预测二次污染物。

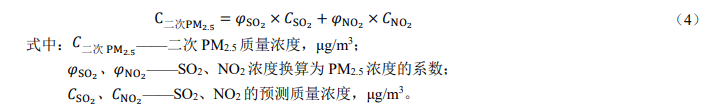

8.6.3 采用 AERMOD、ADMS 等模型模拟 PM2.5时,需将模型模拟的 PM2.5一次污染物的质量浓度,同步叠加按 SO2、NO2 等前体物转化比率估算的二次 PM2.5 质量浓度,得到 PM2.5 的贡献浓度。前体物转化比率可引用科研成果或有关文献,并注意地域的适用性。对于无法取得 SO2、NO2 等前体物转化比率的,可取𝜑SO2为 0.58、𝜑NO2为 0.44,按公式(4)计算二次 PM2.5贡献浓度。

8.6.4 采用 CALPUFF 或网格模型预测 PM2.5 时,模拟输出的贡献浓度应包括一次 PM2.5 和二次 PM2.5质量浓度的叠加结果。

8.6.5 对已采纳规划环评要求的规划所包含的建设项目,当工程建设内容及污染物排放总量均未发生重大变更时,建设项目环境影响预测可引用规划环评的模拟结果。

8.7 预测与评价内容

8.7.1 达标区的评价项目

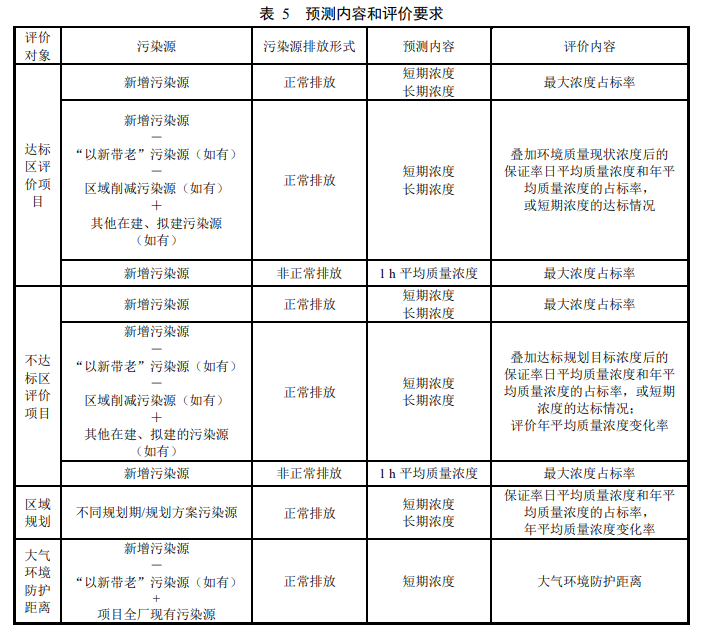

8.7.1.1 项目正常排放条件下,预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值,评价其最大浓度占标率。

8.7.1.2 项目正常排放条件下,预测评价叠加环境空气质量现状浓度后,环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况;对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的,评价其短期浓度叠加后的达标情况。如果是改建、扩建项目,还应同步减去“以新带老”污染源的环境影响。如果有区域削减项目,应同步减去削减源的环境影响。如果评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目,还应叠加在建、拟建项目的环境影响。

8.7.1.3 项目非正常排放条件下,预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的 1 h 最大浓度贡献值及占标率。

8.7.2 不达标区的评价项目

8.7.2.1 项目正常排放条件下,预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值,评价其最大浓度占标率。

8.7.2.2 项目正常排放条件下,预测评价叠加大气环境质量限期达标规划(简称“达标规划”)的目标浓度后,环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况;

对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的,评价其短期浓度叠加后的达标情况。如果是改建、扩建项目,还应同步减去“以新带老”污染源的环境影响。如果有区域达标规划之外的削减项目,应同步减去削减源的环境影响。如果评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目,还应叠加在建、拟建项目的环境影响。

8.7.2.3 对于无法获得达标规划目标浓度场或区域污染源清单的评价项目,需评价区域环境质量的整体变化情况。

8.7.2.4 项目非正常排放条件下,预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的 1 h 最大浓度贡献值,评价其最大浓度占标率。

8.7.3 区域规划

8.7.3.1 预测评价区域规划方案中不同规划年叠加现状浓度后,环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况;对于规划排放的其他污染物仅有短期浓度限值的,评价其叠加现状浓度后短期浓度的达标情况。

8.7.3.2 预测评价区域规划实施后的环境质量变化情况,分析区域规划方案的可行性。

8.7.4 污染控制措施

8.7.4.1 对于达标区的建设项目,按 8.7.1.2 要求预测评价不同方案主要污染物对环境空气保护目标和网格点的环境影响及达标情况,比较分析不同污染治理设施、预防措施或排放方案的有效性。

8.7.4.2 对于不达标区的建设项目,按 8.7.2.2 要求预测不同方案主要污染物对环境空气保护目标和网格点的环境影响,评价达标情况或评价区域环境质量的整体变化情况,比较分析不同污染治理设施、预防措施或排放方案的有效性。

8.7.5 大气环境防护距离

8.7.5.1 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值,但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的,可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域,以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

8.7.5.2 对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的,应要求削减排放源强或调整工程布局,待满足厂界浓度限值后,再核算大气环境防护距离。

8.7.5.3 大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

8.7.6 不同评价对象或排放方案对应预测内容和评价要求见表 5。

8.8 评价方法

8.8.1 环境影响叠加

8.8.1.1 达标区环境影响叠加

预测评价项目建成后各污染物对预测范围的环境影响,应用本项目的贡献浓度,叠加(减去)区域削减污染源以及其他在建、拟建项目污染源环境影响,并叠加环境质量现状浓度。计算方法见公式(5)。

𝐶叠加(𝑥,𝑦,𝑡) = 𝐶本项目(𝑥,𝑦,𝑡) − 𝐶区域削减(𝑥,𝑦,𝑡) + 𝐶拟在建(𝑥,𝑦,𝑡) + 𝐶现状(𝑥,𝑦,𝑡) (5)

式中:𝐶叠加(𝑥,,𝑦,𝑡)——在 t 时刻,预测点(x,y)叠加各污染源及现状浓度后的环境质量浓度,μg/m3;

𝐶本项目(𝑥,𝑦,𝑡)——在 t 时刻,本项目对预测点(x,y)的贡献浓度,μg/m3;

𝐶区域削减(𝑥,𝑦,𝑡)——在 t 时刻,区域削减污染源对预测点(x,y)的贡献浓度,μg/m3;

𝐶现状(𝑥,𝑦,𝑡)——在 t 时刻,预测点(x,y)的环境质量现状浓度,μg/m3,各预测点环境质量现状浓度按 6.4.3 方法计算;

𝐶拟在建(𝑥,𝑦,𝑡)——在 t 时刻,其他在建、拟建项目污染源对预测点(x,y)的贡献浓度,μg/m3。

其中本项目预测的贡献浓度除新增污染源环境影响外,还应减去“以新带老”污染源的环境影响,计算方法见公式(6)。

𝐶本项目(𝑥,𝑦,𝑡) = 𝐶新增(𝑥,𝑦,𝑡) − 𝐶以新带老(𝑥,𝑦,𝑡) (6)

式中:𝐶新增(𝑥,𝑦,𝑡)——在 t 时刻,本项目新增污染源对预测点(x,y)的贡献浓度,μg/m3;

𝐶以新带老(𝑥,𝑦,𝑡)——在 t 时刻,“以新带老”污染源对预测点(x,y)的贡献浓度,μg/m3。

8.8.1.2 不达标区环境影响叠加

对于不达标区的环境影响评价,应在各预测点上叠加达标规划中达标年的目标浓度,分析达标规划年的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。叠加方法可以用达标规划方案中的污染源清单参与影响预测,也可直接用达标规划模拟的浓度场进行叠加计算。计算方法见公式(7)。

𝐶叠加(𝑥,𝑦,𝑡) = 𝐶本项目(𝑥,𝑦,𝑡) − 𝐶区域削减(𝑥,𝑦,𝑡) + 𝐶拟在建(𝑥,𝑦,𝑡) + 𝐶规划(𝑥,𝑦,𝑡) (7)

式中: 𝐶规划(𝑥,𝑦,𝑡)——在 t 时刻,预测点(x,y)的达标规划年目标浓度,μg/m3。

8.8.2 保证率日平均质量浓度

对于保证率日平均质量浓度,首先按 8.8.1.1 或 8.8.1.2 的方法计算叠加后预测点上的日平均质量浓度,然后对该预测点所有日平均质量浓度从小到大进行排序,根据各污染物日平均质量浓度的保证率(p),计算排在 p 百分位数的第 m 个序数,序数 m 对应的日平均质量浓度即为保证率日平均浓度𝐶𝑚。

其中序数 m 计算方法见公式(8)。

𝑚 = 1 + (𝑛 − 1) × 𝑝 (8)

式中:p——该污染物日平均质量浓度的保证率,按HJ 663规定的对应污染物年评价中24 h平均百分位数取值,%;

n—— 1个日历年内单个预测点上的日平均质量浓度的所有数据个数,个;

m——百分位数 p 对应的序数(第 m 个),向上取整数。

8.8.3 浓度超标范围

以评价基准年为计算周期,统计各网格点的短期浓度或长期浓度的最大值,所有最大浓度超过环境质量标准的网格,即为该污染物浓度超标范围。超标网格的面积之和即为该污染物的浓度超标面积。

8.8.4 区域环境质量变化评价

当无法获得不达标区规划达标年的区域污染源清单或预测浓度场时,也可评价区域环境质量的整体变化情况。按公式(9)计算实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率 k。当 k ≤-20%时,可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。

𝑘 = [𝐶̅本项目(𝑎)−𝐶̅区域削减(𝑎)

]/𝐶̅区域削减(𝑎) × 100% (9)

式中:𝑘——预测范围年平均质量浓度变化率,%;

𝐶̅

本项目(𝑎)——本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值,μg/m3;

𝐶̅

区域削减(𝑎)——区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值,μg/m3。

8.8.5 大气环境防护距离确定

8.8.5.1 采用进一步预测模型模拟评价基准年内,本项目所有污染源(改建、扩建项目应包括全厂现有污染源)对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。厂界外预测网格分辨率不应超过 50 m。

8.8.5.2 在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域,以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。

8.8.6 污染控制措施有效性分析与方案比选

8.8.6.1 达标区建设项目选择大气污染治理设施、预防措施或多方案比选时,应综合考虑成本和治理效果,选择最佳可行技术方案,保证大气污染物能够达标排放,并使环境影响可以接受。

8.8.6.2 不达标区建设项目选择大气污染治理设施、预防措施或多方案比选时,应优先考虑治理效果,结合达标规划和替代源削减方案的实施情况,在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案,保证大气污染物达到最低排放强度和排放浓度,并使环境影响可以接受。

8.8.6.3 污染治理设施及预防措施有效性分析与方案比选内容、结果与格式要求见附录 C 中 C.5.10。

8.8.7 污染物排放量核算

8.8.7.1 污染物排放量核算包括本项目的新增污染源及改建、扩建污染源(如有)。

8.8.7.2 根据最终确定的污染治理设施、预防措施及排污方案,确定本项目所有新增及改建、扩建污染源大气排污节点、排放污染物、污染治理设施与预防措施以及大气排放口基本情况。

8.8.7.3 本项目各排放口排放大气污染物的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量,应为通过环境影响评价,并且环境影响评价结论为可接受时对应的各项排放参数。污染物排放量核算内容与格式要求见附录 C 中 C.6.1、C.6.2。

8.8.7.4 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按公式(10)计算,内容与格式要求见附录 C 中 C.6.3。

𝐸年排放 = ∑ (𝑀𝑖有组织 × 𝐻𝑖有组织)⁄1000 𝑛

𝑖=1 + ∑ (𝑀𝑗无组织 × 𝐻𝑗无组织)⁄1000 𝑚

𝑗=1

(10)

式中:E 年排放——项目年排放量,t/a;

Mi 有组织 ——第 i 个有组织排放源排放速率,kg/h;

Hi 有组织 ——第 i 个有组织排放源年有效排放小时数,h/a;

Mj 无组织 ——第 j 个无组织排放源排放速率,kg/h;

Hj 无组织 ——第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数,h/a。

8.8.7.5 本项目各排放口非正常排放量核算,应结合 8.7.1.3 和 8.7.2.4 非正常排放预测结果,优先提出相应的污染控制与减缓措施。当出现 1 h 平均质量浓度贡献值超过环境质量标准时,应提出减少污染排放直至停止生产的相应措施。明确列出发生非正常排放的污染源、非正常排放原因、排放污染物、非正常排放浓度与排放速率、单次持续时间、年发生频次及应对措施等。相关内容与格式要求见附录 C 中C.6.4。

8.9 评价结果表达

8.9.1 基本信息底图。包含项目所在区域相关地理信息的底图,至少应包括评价范围内的环境功能区划、环境空气保护目标、项目位置、监测点位,以及图例、比例尺、基准年风频玫瑰图等要素。

8.9.2 项目基本信息图。在基本信息底图上标示项目边界、总平面布置、大气排放口位置等信息。

8.9.3 达标评价结果表。列表给出各环境空气保护目标及网格最大浓度点主要污染物现状浓度、贡献浓度、叠加现状浓度后保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度、占标率、是否达标等评价结果。

8.9.4 网格浓度分布图。包括叠加现状浓度后主要污染物保证率日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度分布图。网格浓度分布图的图例间距一般按相应标准值的 5%~100%进行设置。如果某种污染物环境空气质量超标,还需在评价报告及浓度分布图上标示超标范围与超标面积,以及与环境空气保护目标的相对位置关系等。

8.9.5 大气环境防护区域图。在项目基本信息图上沿出现超标的厂界外延按 8.8.5 确定的大气环境防护距离所包括的范围,作为本项目的大气环境防护区域。大气环境防护区域应包含自厂界起连续的超标范围。

8.9.6 污染治理设施、预防措施及方案比选结果表。列表对比不同污染控制措施及排放方案对环境的影响,评价不同方案的优劣。

8.9.7 污染物排放量核算表。包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量、非正常排放量等。

8.9.8 一级评价应包括 8.9.1~8.9.7 的内容。二级评价一般应包括 8.9.1、8.9.2 及 8.9.7 的内容。

18576401396

18576401396